客户服务热线

13203730860(微信同号)

13203730860(微信同号)

联系人:侯经理

手 机:13203730860(微信同号)

电 话:400-653-6366

邮 箱:1574390615@qq.com

地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号

在建筑施工、隧道工程、矿山开采等复杂场景中,施工人员位置信息是安全管理、效率优化和应急救援的核心数据。传统管理方式依赖人工巡查,存在实时性差、盲区多、效率低等问题。施工人员定位管理方案通过物联网、高精度定位、大数据等技术,实现人员位置实时监控、轨迹追溯、危险预警和应急指挥,提升工程管理的智能化水平。

核心目标:

根据场景需求(如精度、成本、环境复杂度),选择合适的定位技术组合:

| 技术类型 | 原理 | 适用场景 | 精度 | 优缺点 |

|---|---|---|---|---|

| GPS/北斗定位 | 通过卫星信号计算位置,结合RTK差分技术提升精度。 | 室外开阔区域(如建筑工地外围)。 | 1-5米(RTK可达厘米级) | 优点:技术成熟;缺点:室内信号遮挡严重,定位失效。 |

| UWB超宽带定位 | 利用纳秒级窄脉冲信号,通过时间差计算位置。 | 室内复杂环境(如隧道、矿井)。 | 10-30厘米 | 优点:高精度、抗干扰强;缺点:设备成本高,部署密度大。 |

| 蓝牙定位 | 通过蓝牙信标(Beacon)与标签(Tag)的信号强度(RSSI)或到达时间差(TDOA)计算位置。 | 室内短距离定位(如办公区、走廊)。 | 1-3米 | 优点:功耗低、成本低;缺点:精度受环境干扰,需密集部署信标。 |

| RFID定位 | 标签与读卡器通过射频信号交互,基于信号强度或到达时间定位。 | 固定区域进出管理(如门禁)。 | 2-5米 | 优点:技术简单、成本低;缺点:实时性差,需人员主动刷卡。 |

| 融合定位 | 结合多种技术(如GPS+蓝牙+UWB),通过算法优化提升覆盖范围和精度。 | 室内外一体化场景(如综合工地)。 | 0.5-1米 | 优点:覆盖全面、精度高;缺点:系统复杂度高,需多技术协同。 |

推荐方案:

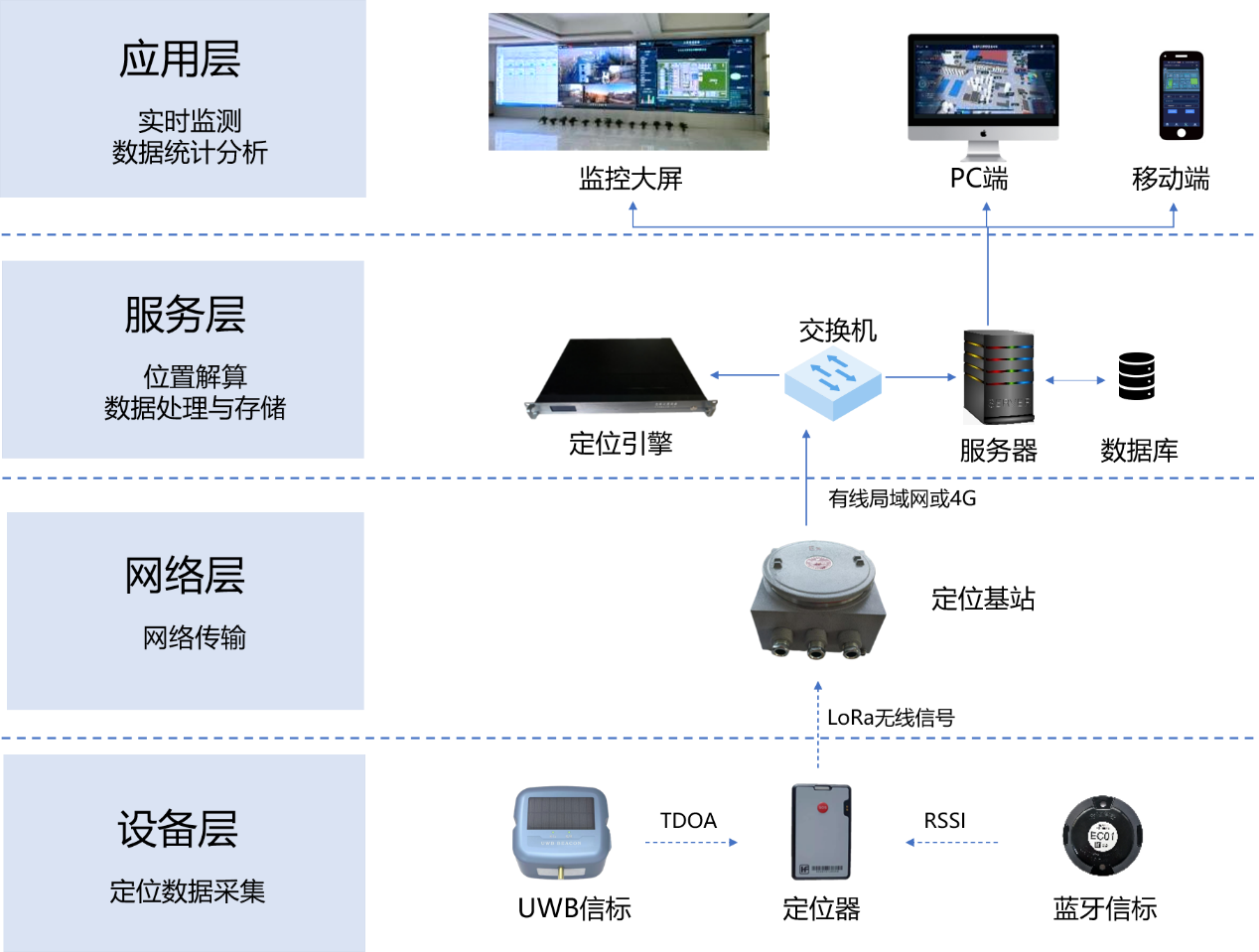

系统由硬件层、传输层、平台层、应用层四部分构成:

应用层:实时监控、电子围栏、一键报警、视频联动、考勤统计等模块。

UWB基站:按50-100米间距部署,覆盖盲区需增加密度。

效果:某项目部署后,越界报警减少80%,应急响应时间缩短至5分钟内。

施工人员定位管理方案是工程安全管理的核心工具,选择技术时需综合考量精度、成本和环境适应性。推荐融合定位方案(如GPS+蓝牙+UWB),兼顾室内外覆盖和性价比。实施时需注重需求调研和人员培训,确保系统落地效果。未来,随着5G和AI技术的发展,定位系统将向智能化、预测性维护方向演进,为工程建设提供更全面的安全保障。

你觉得这篇文章怎么样?

Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1